In Mooshausen in de schwäbische Allgäu in de zomer van 1944 schrijft de Duitse theoloog Romano Guardini over “Form und Sinn der Landschaft in den Dichtungen Hölderlins”. In 10 kleine hoofdstukken beschrijft hij hoe in de gedichten van Friedrich Hölderlin het landschap wordt gevisualieerd in poëtische beelden. En welke dynamiek deze beschrijvingen zichtbaar maken. Het accent ligt op de ervaring van het landschap vanuit de eigen psyche, de relatie ermee op basis van het gevoel. Hij schrijft:

“Diese Landschaft ist nicht in sich fertig, sondern ensteht aus der Begegnung des Einzelnen mit der umgebenden Wirklichkeit. Sie ist Umwelt, die der Lebende suchend, blickend, empfindend aus der Gesamtwelt herausgestaltet. Daher auch für jeden anders, da er selbst, bei allen Gemeinsamkeiten, anders und eigen ist. Seine Landschaft hat Schichten, die sich bei Allen finden; andere sind ihm mit besonders Verwandten gemeinsam; gewisse letzte aber – und besondere Tönungen an allen, auch der allgemeinsten – bleiben ihm vorbehalten. In ihnen wohnt er allein mit sich selbst.” (pag. 12-13)

In de teksten van Hölderlin ‘Hyperion’ en ‘Der Wanderer’ komt het landschap als thema in de vorm van het romantisch landschap aan de orde.

“Man könnte diese Landschaft romantisch nennen. Sie ruht nicht in sich selbst, sondern jede ihrer Gestalten meint mehr, als was sie unmittelbar darstellt, und ihr Ganzes ist ins Unendliche hinaus geöffnet. Sie enthält aber Momente einer Unbedingtheit, welche dem hingegebenen, Entscheidung fürchtenden Wesen des Romantikers fremd ist. Diese kommt nicht aus einem Überschwang des Gefühls, sondern aus metaphysischen Wurzeln.” (pag. 20)

De verwijzing vanuit het landschap, of de beschrijving ervan, naar iets anders, dat dit landschap overstijgt, maken het tot een romantisch landschap, in de ogen van Guardini. Volgens hem wijst de ‘seelische Richtung’ van het ‘Hyperion-landschap’ naar de wijdte van de wereld en de geschiedenis: een onbereikbare wereld en een verloren geschiedenis. Maar volgens Guardini vind je in Hölderlins gedichten ook de tegengestelde beweging: (terug) naar de ‘Heimat’, het thuis zijn, in de gestalte van de geborgenheid en de vrede, het heden en het eigendom. Deze dynamiek komt aan het licht in het gedicht ‘Der Wanderer’.

Een ander perspectief biedt het gedicht ‘Heidelberg’. Hier is volgens Guardini sprake van een ‘Heroische Landschaft’. Dat is niet zomaar een landschap dat zich voor je geestesoog ontrolt zoals de tourist die een foto maakt van de stad met op de achtergrond de reusachtige burcht. Als je op de brug staat die over de Neckar leidt en je ziet de stad achter je, krijg je een indruk van de beelden uit dit gedicht.

In dit gedicht klinken volgens Guadini thema’s door die voor Hölderlin van belang zijn. Ze komen tot uitdrukking in de bewegingen die worden beschreven: bijvoorbeeld de rivier, het vlieden van de tijd en de stroom van het leven. Het gedicht ‘Andenken’ noemt Guardini een landschap van de ziel en het dromen.

“Das Gedicht “Heidelberg” spricht vom Vorgang des inneren Strömens, vom Existieren im Vorübergang; die Dichtung “Andenken” von der Bewegung ins Vergangene, der Erinnerung, aus welcher sich eine irdisch-gegenwärtige und zugleich geheimniserfüllte Schönheit erhebt.” (pag. 30).

Volgens Guardini heeft het gedicht ‘Heidelberg’ aangetoond dat er achter de eerste werkelijkheid een tweede werkelijkheid zichtbaar wordt. Het kasteel dat over Heidelberg troont is vol ‘Schicksalsmächten’, de rivier draagt het gevaar met zich mee dat de passant zich in de diepte wil storten. Hoog en laag komen hier bij elkaar en worden tegenover elkaar geplaatst. In het gedicht ‘Brot und Wein’ (4e strofe) is sprake van een landschap van de goden. In de tweede strofe van de ‘Rheinhymne’ is sprake van een mytisch landschap. Kortom de beelden verschuiven telkens maar de dynamiek blijft gelijk: hoog en laag, oppervlakkig en diep, zichtbaar en onzichtbaar, aarde en hemel, wisselen elkaar voortdurend af. Wat opvalt is, nu 200 jaar later, hoe groot de tijdsafstand is geworden tussen een dichter als Hölderlin en onze eigen ervaringen en omschrijvingen. Het oude Griekenland is voor de meeste van ons geen inspiratiebron meer in onze kunst en poëzie. De Griekse mythen zijn vaak iets uit het schoolboek maar vormen geen kader meer om onze gedachten en zielsvervoeringen in te kleden.

Guardini beschrijft het wezen van de natuur bij Hölderlin: “Sie ist empirische Realität und im religiösen Erelebnis zu erfahrendes Numen zugleich.” Hemel en aarde vallen hier samen. Maar zij kunnen ook uit elkaar gaan zodat de dichter achterblijft met een gevoel van godverlatenheid, aldus Guardini.

Een andere omschrijving van het landschap is het dionische landschap, dat in de ‘Rheinhymne’ (5e strofe) en in ‘Stuttgart’ (1e strofe) ter sprake komt. Guardini schrijft:

“Eine Landschaft von neuer Art. Überall Wirklichkeit: der Wildfluss und das Alpental, in dem er dahinbraust. Aber durch diese Erscheinungen dringt das Andere, Numinose; und zwar so ungeheuer, dass es ihre Ordnungen zu zerbrechen und das unnennbare Geschehnis zu entfesseln droht: dionysische Landschaft, die im Augenblick des Untergangs erscheint.” (pag. 48)

Het kan dan ook bijna niet anders dat het volgende landschap dat wordt beschreven aan de ondergang is gewijd: het ‘Apokalyptich-titanische’ landschap.

Guardini schrijft dat elke chaos die uitmondt in de kulminatie van het leven, dionysiaans is, want ze blijft gevangen in het ritme van ontstaan, worden en vergaan. Het model is cyclisch. Maar er is ook een andere werkelijkheid: die van de vernietiging, het vijandige, boze, kwaadaardige. De wereld van de gevallen goden, heersend over de onderwereld, de titanen. In het gedicht ‘Erntezeit’ komt dit aan het licht.

De beschrijvingen van het landschap vanuit deze metaforen is echter nog niet ten einde. Volgens Guardini is er bij Hölderlin steeds een verder… In het gedicht ‘Patmos’ (1e strofe) komt het landschap als pure existentie aan het licht. Dat is het landschap dat tevoorschijn treedt als alles is weggevallen. De strijd is gestreden, alle elementen uit de vorige gedichten zijn tot rust gekomen. Hölderlin spreekt in dit gedicht over onschuldig water en lucht die trouw is. Wat over blijft is eigenlijk, in de beeldspraak die aansluit bij onze (moderne) waarneming, stilte. Dat is een thema, zo vermoed ik, dat wij zouden kiezen vanuit ons 20e eeuwse zelfbesef.

Hölderlin vervalt in waanzin als hij 32 jaar oud is. Hij zal nog veertig jaar doorbrengen als patiënt. Niet helemaal in stilte. Er zijn nog gedichten van hem bekend – welliswaar uit de 2e hand, omdat ze door de handen van bewonderaars zijn gegaan voordat ze zijn gepubliceerd. De meningen zijn daarover verdeeld.

Guardini laat Hölderlin ook nog uit deze uiterste verte tot ons spreken. Niet zonder onder de indruk te zijn van dit spreken dat voor hem nog steeds getuigt van een grootsheid die niet vernietigd kan worden.

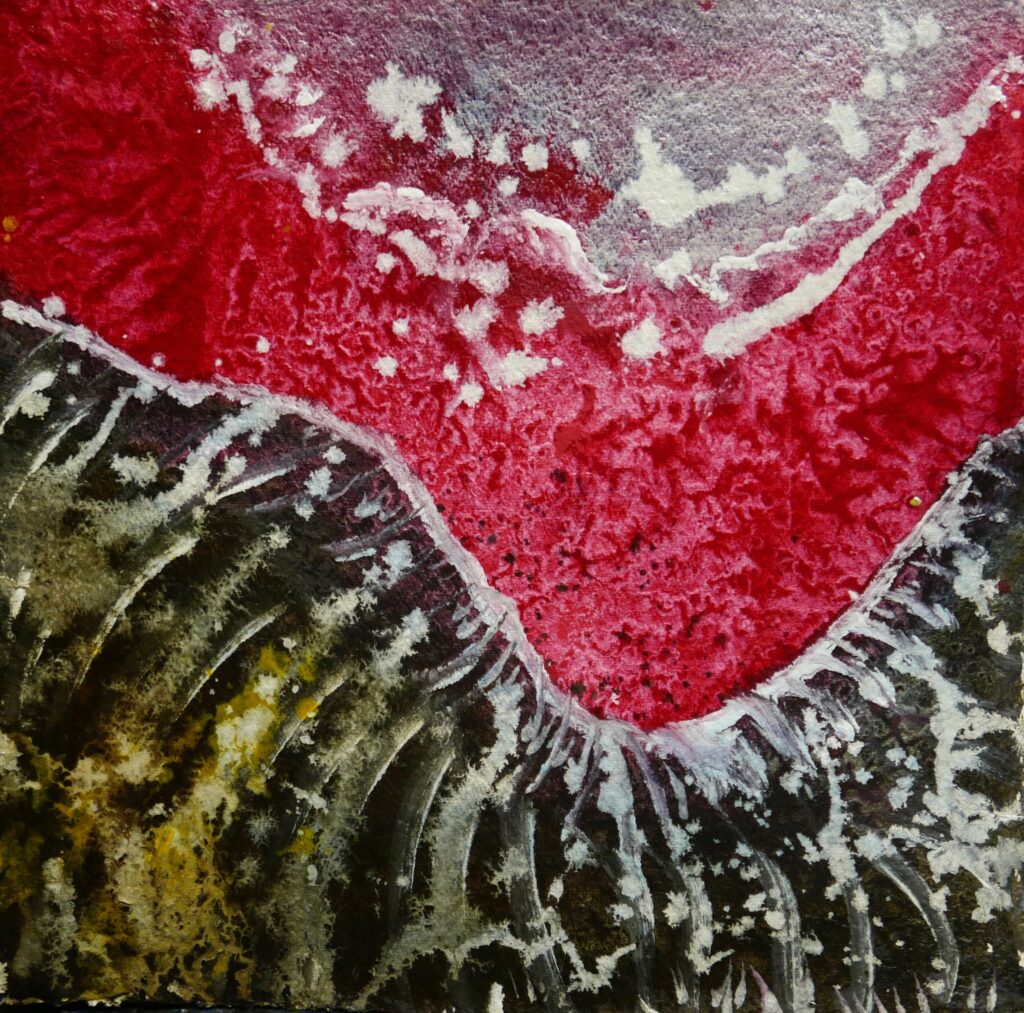

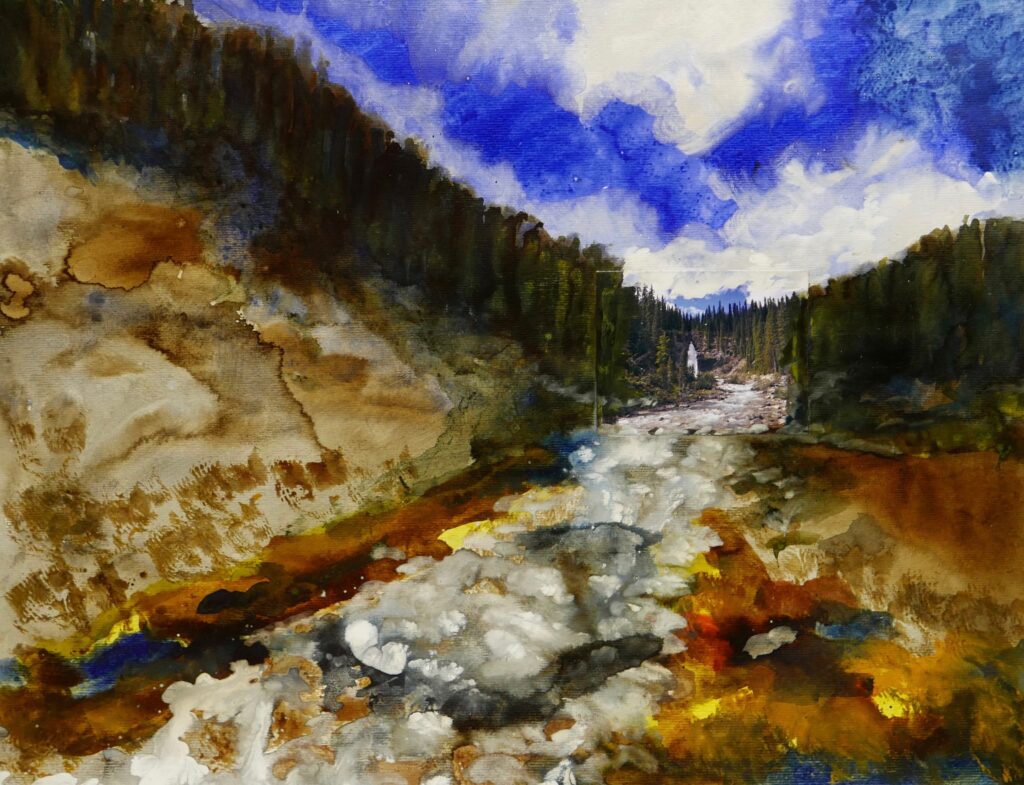

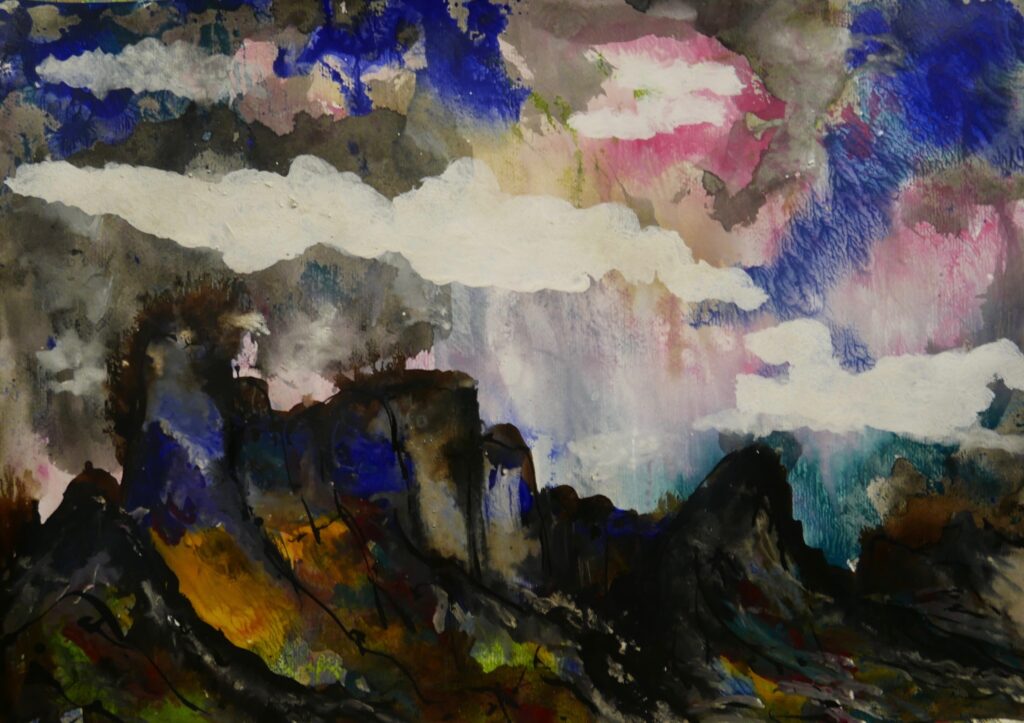

Het thema landschap in de poëzie en het landschap in de werkelijkheid zijn voor mij beiden inspiratiebronnen. Ik ben nooit in de bergen geweest, ik ken de Alpen en de Dolomieten niet uit persoonlijke ervaring, noch de woestijn of het uitgestrekte moeras. Maar de mythes en verhalen hiermee verbonden, de duidingen van deze landschappen vanuit de religieuze tradities, de semiotische beladenheid ervan en de veelduidigheid zetten mij telkens weer aan om deze landschappen te verbeelden in mijn schilderen. Series als Germania (de Rijn met de heldenplaatsen), de Alpen, de Dolomieten, Duitse meren en rivieren, streken in het middel- en hooggebergte in Duitsland, Oostenrijk en Italië, ze leggen hiervan getuigenis af. Vaak is de aanleiding een kleine afbeelding van het gebied uit een oud fotomapje, een toeristisch hebbedingetje, of een zelf gescande en afgedrukte foto van afbeeldingen uit oude boeken. Ik hoef er zelf niet te zijn geweest om toch geïnspireerd te worden. Zoals Anselm Kiefer geïnspireerd is door de Duitse mythen en sagen en het heden verbindt met deze context in zijn werk, zo laat ik mij leiden door het gevonden beeld in samenhang met de inspiratie die van het landschap zelf uitgaat en die mij aanzet tot een verdere (fantasievolle) uitwerking.

Het landschap gaat zo op een geheel nieuwe wijze betekenis krijgen. Een nieuw leven.

John Hacking

7 januari 2018

bron:

Romano Guardini, Form und Sinn der Landschaft in de Dichtungen Hölderlins, Tübingen und Stuttgart 1946 (Rainer Wunderlich Verlag Hemann Leins)

zie ook voor de gedichten:

http://gutenberg.spiegel.de/autor/friedrich-holderlin-279

Gedichten Friedrich Hölderlin

- Der Wanderer

Einsam stand ich und sah in die afrikanischen dürren

Ebnen hinaus; vom Olymp regnete Feuer herab,

Reißendes! milder kaum, wie damals, da das Gebirg hier

Spaltend mit Strahlen der Gott Höhen und Tiefen gebaut.

Aber auf denen springt kein frischaufgrünender Wald nicht

In die tönende Luft üppig und herrlich empor.

Unbekränzt ist die Stirne des Bergs und beredtsame Bäche

Kennet er kaum, es erreicht selten die Quelle das Tal.

Keiner Herde vergeht am plätschernden Brunnen der Mittag,

Freundlich aus Bäumen hervor blickte kein gastliches Dach.

Unter dem Strauche saß ein ernster Vogel gesanglos,

Aber die Wanderer flohn eilend, die Störche, vorbei.

Da bat ich um Wasser dich nicht, Natur! in der Wüste,

Wasser bewahrte mir treulich das fromme Kamel.

Um der Haine Gesang, ach! um die Gärten des Vaters

Bat ich vom wandernden Vogel der Heimat gemahnt.

Aber du sprachst zu mir: Auch hier sind Götter und walten,

Groß ist ihr Maß, doch es mißt gern mit der Spanne der Mensch.

Und es trieb die Rede mich an, noch Andres zu suchen,

Fern zum nördlichen Pol kam ich in Schiffen herauf.

Still in der Hülse von Schnee schlief da das gefesselte Leben,

Und der eiserne Schlaf harrte seit Jahren des Tags.

Denn zu lang nicht schlang um die Erde den Arm der Olymp hier,

Wie Pygmalions Arm um die Geliebte sich schlang.

Hier bewegt’ er ihr nicht mit dem Sonnenblicke den Busen,

Und in Regen und Tau sprach er nicht freundlich zu ihr;

Und mich wunderte des und törig sprach ich: O Mutter

Erde, verlierst du denn immer, als Witwe, die Zeit?

Nichts zu erzeugen ist ja und nichts zu pflegen in Liebe,

Alternd im Kinde sich nicht wieder zu sehn, wie der Tod.

Aber vielleicht erwarmst du dereinst am Strahle des Himmels,

Aus dem dürftigen Schlaf schmeichelt sein Othem dich auf;

Daß, wie ein Samkorn, du die eherne Schale zersprengest,

Los sich reißt und das Licht grüßt die entbundene Welt,

All die gesammelte Kraft aufflammt in üppigem Frühling,

Rosen glühen und Wein sprudelt im kärglichen Nord.

Also sagt ich und jetzt kehr ich an den Rhein, in die Heimat,

Zärtlich, wie vormals, wehn Lüfte der Jugend mich an;

Und das strebende Herz besänftigen mir die vertrauten

Offnen Bäume, die einst mich in den Armen gewiegt,

Und das heilige Grün, der Zeuge des seligen, tiefen

Lebens der Welt, es erfrischt, wandelt zum Jüngling mich um.

Alt bin ich geworden indes, mich bleichte der Eispol,

Und im Feuer des Süds fielen die Locken mir aus.

Aber wenn einer auch am letzten der sterblichen Tage,

Fernher kommend und müd bis in die Seele noch jetzt

Wiedersähe dies Land, noch Einmal müßte die Wang ihm

Blühn, und erloschen fast glänzte sein Auge noch auf.

Seliges Tal des Rheins! kein Hügel ist ohne den Weinstock,

Und mit der Traube Laub Mauer und Garten bekränzt,

Und des heiligen Tranks sind voll im Strome die Schiffe,

Städt und Inseln, sie sind trunken von Weinen und Obst.

Aber lächelnd und ernst ruht droben der Alte, der Taunus,

Und mit Eichen bekränzt neiget der Freie das Haupt.

Und jetzt kommt vom Walde der Hirsch, aus Wolken das Tagslicht,

Hoch in heiterer Luft siehet der Falke sich um.

Aber unten im Tal, wo die Blume sich nähret von Quellen,

Streckt das Dörfchen bequem über die Wiese sich aus.

Still ists hier. Fern rauscht die immer geschäftige Mühle,

Aber das Neigen des Tags künden die Glocken mir an.

Lieblich tönt die gehämmerte Sens und die Stimme des Landmanns,

Der heimkehrend dem Stier gerne die Schritte gebeut,

Lieblich der Mutter Gesang, die im Grase sitzt mit dem Söhnlein;

Satt vom Sehen entschliefs; aber die Wolken sind rot,

Und am glänzenden See, wo der Hain das offene Hoftor

Übergrünt und das Licht golden die Fenster umspielt,

Dort empfängt mich das Haus und des Gartens heimliches Dunkel,

Wo mit den Pflanzen mich einst liebend der Vater erzog;

Wo ich frei, wie Geflügelte, spielt auf luftigen Ästen,

Oder ins treue Blau blickte vom Gipfel des Hains.

Treu auch bist du von je, treu auch dem Flüchtlinge blieben,

Freundlich nimmst du, wie einst, Himmel der Heimat, mich auf.

Noch gedeihn die Pfirsiche mir, mich wundern die Blüten,

Fast, wie die Bäume, steht herrlich mit Rosen der Strauch.

Schwer ist worden indes von Früchten dunkel mein Kirschbaum,

Und der pflückenden Hand reichen die Zweige sich selbst.

Auch zum Walde zieht mich, wie sonst, in die freiere Laube

Aus dem Garten der Pfad oder hinab an den Bach,

Wo ich lag, und den Mut erfreut am Ruhme der Männer,

Ahnender Schiffer; und das konnten die Sagen von euch,

Daß in die Meer ich fort, in die Wüsten mußt, ihr Gewaltgen!

Ach! indes mich umsonst Vater und Mutter gesucht.

Aber wo sind sie? du schweigst? du zögerst? Hüter des Hauses!

Hab ich gezögert doch auch! habe die Schritte gezählt,

Da ich nahet, und bin, gleich Pilgern, stille gestanden.

Aber gehe hinein, melde den Fremden, den Sohn,

Daß sich öffnen die Arm und mir ihr Segen begegne,

Daß ich geweiht und gegönnt wieder die Schwelle mir sei!

Aber ich ahn es schon, in heilige Fremde dahin sind

Nun auch sie mir, und nie kehret ihr Lieben zurück.

Vater und Mutter? und wenn noch Freunde leben, sie haben

Andres gewonnen, sie sind nimmer die Meinigen mehr.

Kommen werd ich, wie sonst, und die alten, die Namen der Liebe

Nennen, beschwören das Herz, ob es noch schlage, wie sonst,

Aber stille werden sie sein. So bindet und scheidet

Manches die Zeit. Ich dünk ihnen gestorben, sie mir.

Und so bin ich allein. Du aber, über den Wolken,

Vater des Vaterlands! mächtiger Aether! und du

Erd und Licht! ihr einigen drei, die walten und lieben,

Ewige Götter! mit euch brechen die Bande mir nie.

Ausgegangen von euch, mit euch auch bin ich gewandert,

Euch, ihr Freudigen, euch bring ich erfahrner zurück.

Darum reiche mir nun, bis oben an von des Rheines

Warmen Bergen mit Wein reiche den Becher gefüllt!

Daß ich den Göttern zuerst und das Angedenken der Helden

Trinke, der Schiffer, und dann eures, ihr Trautesten! auch,

Eltern und Freund’! und der Mühn und aller Leiden vergesse

Heut und morgen und schnell unter den Heimischen sei.

Quelle:

Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. 6 Bände, Band 2, Stuttgart 1953, S. 84-87,116-117.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20005104890

- Heidelberg

Lange lieb ich dich schon, möchte dich, mir zur Lust,

Mutter nennen, und dir schenken ein kunstlos Lied,

Du, der Vaterlandsstädte

Ländlichschönste, so viel ich sah.

Wie der Vogel des Walds über die Gipfel fliegt,

Schwingt sich über den Strom, wo er vorbei dir glänzt,

Leicht und kräftig die Brücke,

Die von Wagen und Menschen tönt.

Wie von Göttern gesandt, fesselt’ ein Zauber einst

Auf die Brücke mich an, da ich vorüber ging,

Und herein in die Berge

Mir die reizende Ferne schien,

Und der Jüngling, der Strom, fort in die Ebne zog,

Traurigfroh, wie das Herz, wenn es, sich selbst zu schön,

Liebend unterzugehen,

In die Fluten der Zeit sich wirft.

Quellen hattest du ihm, hattest dem Flüchtigen

Kühle Schatten geschenkt, und die Gestade sahn

All ihm nach, und es bebte

Aus den Wellen ihr lieblich Bild.

Aber schwer in das Tal hing die gigantische,

Schicksalskundige Burg nieder bis auf den Grund,

Von den Wettern zerrissen;

Doch die ewige Sonne goß

Ihr verjüngendes Licht über das alternde

Riesenbild, und umher grünte lebendiger

Efeu; freundliche Wälder

Rauschten über die Burg herab.

Sträuche blühten herab, bis wo im heitern Tal,

An den Hügel gelehnt, oder dem Ufer hold,

Deine fröhlichen Gassen

Unter duftenden Gärten ruhn.

Quelle:

Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. 6 Bände, Band 2, Stuttgart 1953, S. 13-15.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20005104580

- Andenken

Der Nordost wehet,

Der liebste unter den Winden

Mir, weil er feurigen Geist

Und gute Fahrt verheißet den Schiffern.

Geh aber nun und grüße

Die schöne Garonne,

Und die Gärten von Bourdeaux

Dort, wo am scharfen Ufer

Hingehet der Steg und in den Strom

Tief fällt der Bach, darüber aber

Hinschauet ein edel Paar

Von Eichen und Silberpappeln;

Noch denket das mir wohl und wie

Die breiten Gipfel neiget

Der Ulmwald, über die Mühl,

Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum.

An Feiertagen gehn

Die braunen Frauen daselbst

Auf seidnen Boden,

Zur Märzenzeit,

Wenn gleich ist Nacht und Tag,

Und über langsamen Stegen,

Von goldenen Träumen schwer,

Einwiegende Lüfte ziehen.

Es reiche aber,

Des dunkeln Lichtes voll,

Mir einer den duftenden Becher,

Damit ich ruhen möge; denn süß

Wär unter Schatten der Schlummer.

Nicht ist es gut,

Seellos von sterblichen

Gedanken zu sein. Doch gut

Ist ein Gespräch und zu sagen

Des Herzens Meinung, zu hören viel

Von Tagen der Lieb,

Und Taten, welche geschehen.

Wo aber sind die Freunde? Bellarmin

Mit dem Gefährten? Mancher

Trägt Scheue, an die Quelle zu gehn;

Es beginnet nämlich der Reichtum

Im Meere. Sie,

Wie Maler, bringen zusammen

Das Schöne der Erd und verschmähn

Den geflügelten Krieg nicht, und

Zu wohnen einsam, jahrlang, unter

Dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen

Die Feiertage der Stadt,

Und Saitenspiel und eingeborener Tanz nicht.

Nun aber sind zu Indiern

Die Männer gegangen,

Dort an der luftigen Spitz

An Traubenbergen, wo herab

Die Dordogne kommt,

Und zusammen mit der prächtgen

Garonne meerbreit

Ausgehet der Strom. Es nehmet aber

Und gibt Gedächtnis die See,

Und die Lieb auch heftet fleißig die Augen,

Was bleibet aber, stiften die Dichter.

Quelle:

Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. 6 Bände, Band 2, Stuttgart 1953, S. 195-198.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20005105099

- Der Rhein

An Isaak von Sinclair

Im dunkeln Efeu saß ich, an der Pforte

Des Waldes, eben, da der goldene Mittag,

Den Quell besuchend, herunterkam

Von Treppen des Alpengebirgs,

Das mir die göttlichgebaute,

Die Burg der Himmlischen heißt

Nach alter Meinung, wo aber

Geheim noch manches entschieden

Zu Menschen gelanget; von da

Vernahm ich ohne Vermuten

Ein Schicksal, denn noch kaum

War mir im warmen Schatten

Sich manches beredend, die Seele

Italia zu geschweift

Und fernhin an die Küsten Moreas.

Jetzt aber, drin im Gebirg,

Tief unter den silbernen Gipfeln

Und unter fröhlichem Grün,

Wo die Wälder schauernd zu ihm,

Und der Felsen Häupter übereinander

Hinabschaun, taglang, dort

Im kältesten Abgrund hört

Ich um Erlösung jammern

Den Jüngling, es hörten ihn, wie er tobt’,

Und die Mutter Erd anklagt’,

Und den Donnerer, der ihn gezeuget,

Erbarmend die Eltern, doch

Die Sterblichen flohn von dem Ort,

Denn furchtbar war, da lichtlos er

In den Fesseln sich wälzte,

Das Rasen des Halbgotts.

Die Stimme wars des edelsten der Ströme,

Des freigeborenen Rheins,

Und anderes hoffte der, als droben von den Brüdern,

Dem Tessin und dem Rhodanus,

Er schied und wandern wollt, und ungeduldig ihn

Nach Asia trieb die königliche Seele.

Doch unverständig ist

Das Wünschen vor dem Schicksal.

Die Blindesten aber

Sind Göttersöhne. Denn es kennet der Mensch

Sein Haus und dem Tier ward, wo

Es bauen solle, doch jenen ist

Der Fehl, daß sie nicht wissen wohin

In die unerfahrne Seele gegeben.

Ein Rätsel ist Reinentsprungenes. Auch

Der Gesang kaum darf es enthüllen. Denn

Wie du anfingst, wirst du bleiben,

So viel auch wirket die Not,

Und die Zucht, das meiste nämlich

Vermag die Geburt,

Und der Lichtstrahl, der

Dem Neugebornen begegnet.

Wo aber ist einer,

Um frei zu bleiben

Sein Leben lang, und des Herzens Wunsch

Allein zu erfüllen, so

Aus günstigen Höhn, wie der Rhein,

Und so aus heiligem Schoße

Glücklich geboren, wie jener?

Drum ist ein Jauchzen sein Wort.

Nicht liebt er, wie andere Kinder,

In Wickelbanden zu weinen;

Denn wo die Ufer zuerst

An die Seit ihm schleichen, die krummen,

Und durstig umwindend ihn,

Den Unbedachten, zu ziehn

Und wohl zu behüten begehren

Im eigenen Zahne, lachend

Zerreißt er die Schlangen und stürzt

Mit der Beut und wenn in der Eil

Ein Größerer ihn nicht zähmt,

Ihn wachsen läßt, wie der Blitz, muß er

Die Erde spalten, und wie Bezauberte fliehn

Die Wälder ihm nach und zusammensinkend die Berge.

Ein Gott will aber sparen den Söhnen

Das eilende Leben und lächelt,

Wenn unenthaltsam, aber gehemmt

Von heiligen Alpen, ihm

In der Tiefe, wie jener, zürnen die Ströme.

In solcher Esse wird dann

Auch alles Lautre geschmiedet,

Und schön ists, wie er drauf,

Nachdem er die Berge verlassen,

Stillwandelnd sich im deutschen Lande

Begnüget und das Sehnen stillt

Im guten Geschäfte, wenn er das Land baut,

Der Vater Rhein, und liebe Kinder nährt

In Städten, die er gegründet.

Doch nimmer, nimmer vergißt ers.

Denn eher muß die Wohnung vergehn,

Und die Satzung und zum Unbild werden

Der Tag der Menschen, ehe vergessen

Ein solcher dürfte den Ursprung

Und die reine Stimme der Jugend.

Wer war es, der zuerst

Die Liebesbande verderbt

Und Stricke von ihnen gemacht hat?

Dann haben des eigenen Rechts

Und gewiß des himmlischen Feuers

Gespottet die Trotzigen, dann erst

Die sterblichen Pfade verachtend

Verwegnes erwählt

Und den Göttern gleich zu werden getrachtet.

Es haben aber an eigner

Unsterblichkeit die Götter genug, und bedürfen

Die Himmlischen eines Dings,

So sinds Heroen und Menschen

Und Sterbliche sonst. Denn weil

Die Seligsten nichts fühlen von selbst,

Muß wohl, wenn solches zu sagen

Erlaubt ist, in der Götter Namen

Teilnehmend fühlen ein Andrer,

Den brauchen sie; jedoch ihr Gericht

Ist, daß sein eigenes Haus

Zerbreche der und das Liebste

Wie den Feind schelt und sich Vater und Kind

Begrabe unter den Trümmern,

Wenn einer, wie sie, sein will und nicht

Ungleiches dulden, der Schwärmer.

Drum wohl ihm, welcher fand

Ein wohlbeschiedenes Schicksal,

Wo noch der Wanderungen

Und süß der Leiden Erinnerung

Aufrauscht am sichern Gestade,

Daß da und dorthin gern

Er sehn mag bis an die Grenzen,

Die bei der Geburt ihm Gott

Zum Aufenthalte gezeichnet.

Dann ruht er, seligbescheiden,

Denn alles, was er gewollt,

Das Himmlische, von selber umfängt

Es unbezwungen, lächelnd

Jetzt, da er ruhet, den Kühnen.

Halbgötter denk ich jetzt

Und kennen muß ich die Teuern,

Weil oft ihr Leben so

Die sehnende Brust mir beweget.

Wem aber, wie, Rousseau, dir,

Unüberwindlich die Seele,

Die starkausdauernde, ward,

Und sicherer Sinn

Und süße Gabe zu hören,

Zu reden so, daß er aus heiliger Fülle

Wie der Weingott, törig göttlich

Und gesetzlos sie, die Sprache der Reinesten, gibt

Verständlich den Guten, aber mit Recht

Die Achtungslosen mit Blindheit schlägt,

Die entweihenden Knechte, wie nenn ich den Fremden?

Die Söhne der Erde sind, wie die Mutter,

Alliebend, so empfangen sie auch

Mühlos, die Glücklichen, Alles.

Drum überraschet es auch

Und schröckt den sterblichen Mann,

Wenn er den Himmel, den

Er mit den liebenden Armen

Sich auf die Schultern gehäuft,

Und die Last der Freude bedenket;

Dann scheint ihm oft das Beste,

Fast ganz vergessen da,

Wo der Strahl nicht brennt,

Im Schatten des Walds

Am Bielersee in frischer Grüne zu sein,

Und sorglosarm an Tönen,

Anfängern gleich, bei Nachtigallen zu lernen.

Und herrlich ists, aus heiligem Schlafe dann

Erstehen und, aus Waldes Kühle

Erwachend, abends nun

Dem milderen Licht entgegenzugehn,

Wenn, der die Berge gebaut

Und den Pfad der Ströme gezeichnet,

Nachdem er lächelnd auch

Der Menschen geschäftiges Leben,

Das othemarme, wie Segel

Mit seinen Lüften gelenkt hat,

Auch ruht und zu der Schülerin jetzt,

Der Bildner, Gutes mehr

Denn Böses findend,

Zur heutigen Erde der Tag sich neiget. –

Dann feiern das Brautfest Menschen und Götter,

Es feiern die Lebenden all,

Und ausgeglichen

Ist eine Weile das Schicksal.

Und die Flüchtlinge suchen die Herberg,

Und süßen Schlummer die Tapfern,

Die Liebenden aber

Sind, was sie waren, sie sind

Zu Hause, wo die Blume sich freuet

Unschädlicher Glut und die finsteren Bäume

Der Geist umsäuselt, aber die Unversöhnten

Sind umgewandelt und eilen

Die Hände sich ehe zu reichen,

Bevor das freundliche Licht

Hinuntergeht und die Nacht kommt.

Doch einigen eilt

Dies schnell vorüber, andere

Behalten es länger.

Die ewigen Götter sind

Voll Lebens allzeit; bis in den Tod

Kann aber ein Mensch auch

Im Gedächtnis doch das Beste behalten,

Und dann erlebt er das Höchste.

Nur hat ein jeder sein Maß.

Denn schwer ist zu tragen

Das Unglück, aber schwerer das Glück.

Ein Weiser aber vermocht es

Vom Mittag bis in die Mitternacht,

Und bis der Morgen erglänzte,

Beim Gastmahl helle zu bleiben.

Dir mag auf heißem Pfade unter Tannen oder

Im Dunkel des Eichwalds gehüllt

In Stahl, mein Sinclair! Gott erscheinen oder

In Wolken, du kennst ihn, da du kennest, jugendlich,

Des Guten Kraft, und nimmer ist dir

Verborgen das Lächeln des Herrschers

Bei Tage, wenn

Es fieberhaft und angekettet das

Lebendige scheinet oder auch

Bei Nacht, wenn alles gemischt

Ist ordnungslos und wiederkehrt

Uralte Verwirrung.

Quelle:

Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. 6 Bände, Band 2, Stuttgart 1953, S. 148-156.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20005104998

- Patmos

Dem Landgrafen von Homburg

[Ansätze zur letzten Fassung]

Voll Güt ist; keiner aber fasset

Allein Gott.

Wo aber Gefahr ist, wächst

Das Rettende auch.

Im Finstern wohnen

Die Adler, und furchtlos gehen

Im Tagewerk die Söhne der Alpen über den Abgrund weg

Auf leichtgebaueten Brücken.

Drum, da gehäuft sind rings, um Klarheit,

Die Gipfel der Zeit,

Und die Liebsten nahe wohnen, sehnsuchtsvoll, ermattet, auf

Getrenntesten Bergen,

So gib unschuldig Wasser,

O Fittige gib uns, treuesten Sinns

Hinüberzugehn und wiederzukehren.

So sprach ich, da entführte

Mich künstlicher, denn ich vermutet,

Und weit, wohin ich nimmer

Zu kommen gedacht, ein Genius mich

Vom eigenen Haus. Es kleideten sich

Im Zwielicht, Menschen ähnlich, da ich ging,

Der schattige Wald

Und die sehnsüchtigen Bäche

Der Heimat; nimmer kannt ich die Länder.

Viel aber mitgelitten erfahren haben wir, Merkzeichen viel. So

In frischem Glanze, geheimnisvoll,

In goldenem Rauche blühte

Schnellaufgewachsen,

Herzlich erkannt, mit Schritten der Sonne,

Von tausend Tischen duftend, jetzt,

Mir Asia auf und geblendet ganz

Sucht eins ich, das ich kennete, denn nie gewöhnt hatt

Ich mich solch breiter Gassen, wo herab

Vom Tmolus aus fährt,

Ein unzerbrechlich Zeug, der goldgeschmückte Paktol

Und Taurus stehet und Messogis, und von Gewürzen

Fast schläfrig der Garten,

Vom Jordan fern und Nazareth

Und fern vom See, an Capernaum, wo sie ihn

Gesucht, und Galiläa die Lüfte, und von Cana.

Eine Weile bleib ich, sprach er. Also wie mit Tropfen, heiligen,

Stillte er das Seufzen des Lichts, das durstigem Tier war oder

Dem Schreien des Huhns ähnlich, jenes Tages, als um Syrien, verblüht,

Gewimmert der getöteten Kindlein heimatliche

Anmut wohlredend im Verschwinden, und des Täufers[193]

Sein Haupt stürzt und, das goldene, lag uneßbarer und unverwelklicher Schrift gleich

Sichtbar auf trockener Schüssel. Wie Feuer, in Städten, tödlichliebend

Sind Gottes Stimmen. Brennend ist aber, gewißlich

Das gleich behalten, im Großen das Große.

Nie eine Weide. Daß einer

Bleibet im Anfang. Jetzt aber

Geht dieses wieder, wie sonst.

Johannes. Christus. Diesen, ein

Lastträger, möcht ich singen, gleich dem Herkules, oder

Der Insel, welche gebannet, und angeblümt, sinnreich, erfrischend,

Die benachbarte mit kalten Meereswassern aus der Wüste

Der Flut, der weiten, Peleus. Aber nicht

Genug. Anders ist es ein Schicksal. Wundervoller.

Reicher, zu singen. Unabsehlich

Seit dem die Fabel. Und auch möcht

Ich die Fahrt der Edelleute nach

Jerusalem, und wie Schwanen der Schiffe Gang und das Leiden irrend in Canossa, brennendheiß,

Und den Heinrich singen. Aber daß uranfangs

Der Mut nicht selber mich aussetze. Schauen, müssen wir mit Schlüssen,

Der Erfindung, vorher. Denn teuer ists,

Das Angesicht des Teuersten. Nämlich Leiden färbt

Die Reinheit dieses, die rein

Ist wie ein Schwert. Damals sah aber

Der achtsame Mann

Das Angesicht des Gottes,

Da, beim Geheimnisse des Weinstocks, sie

Zusammensaßen, zu der Stunde des Gastmahls,

Als in der großen Seele, wohlauswählend, den Tod

Aussprach der Herr, und die letzte Liebe, denn nie genug

Hatt er, von Güte, zu sagen

Der Worte, damals, und zu bejahn schneeweiß. Aber nachher

Sein Licht war Tod. Denn begrifflos ist das Zürnen der Welt, namlos.

Das aber erkannt er. Alles ist gut. Drauf starb er.

Es sahen aber, gebückt, desunerachtet, vor Gott die Gestalt

Des Verleugnenden, wie wenn

Ein Jahrhundert sich biegt, nachdenklich, in der Freude der Wahrheit

Noch zuletzt die Freunde,

Doch aber mußten sie trauern, nun, da

Es Abend worden. Nämlich meistens ist rein

Zu sein ein Geschick, ein Leben, das ein Herz hat,

Vor solchem Angesicht, und dauert über die Hälfte.

Zu meiden aber ist viel. Zu viel aber

Der Liebe, wo Anbetung ist,

Ist gefahrreich, triffet am meisten. Aber jene nicht

Von Tränen und Schläfen des Herrn wollten

Lassen und der Heimat. Eingeboren, glühend

Wie Feuer rot war im Eisen das. Und schadend das Angesicht des Gottes wirklich

Wie eine Seuche ging zur Seite, der Schatte des Lieben.

Drum sandt er ihnen

Den Geist, und freilich bebte

Das Haus und die Wetter Gottes rollten

Ferndonnernd, Männer schaffend, zornige, wie wenn Drachenzähne, prächtigen Schicksals,

Quelle:

Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. 6 Bände, Band 2, Stuttgart 1953, S. 191-195.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20005105080

- Brot und Wein

An Heinze

1

Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,

Und, mit Fackeln geschmückt, rauschen die Wagen hinweg.

Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen,

Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt

Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und Blumen,

Und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt.

Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vielleicht, daß

Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann

Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen

Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet.

Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken,

Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.

Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf,

Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der Mond,

Kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die Nacht kommt,

Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns,

Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen,

Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.

2

Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabnen und niemand

Weiß, von wannen und was einem geschiehet von ihr.

So bewegt sie die Welt und die hoffende Seele der Menschen,

Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, denn so

Will es der oberste Gott, der sehr dich liebet, und darum

Ist noch lieber, wie sie, dir der besonnene Tag.

Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten

Und versuchet zu Lust, eh es die Not ist, den Schlaf,

Oder es blickt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin,

Ja, es ziemet sich, ihr Kränze zu weihn und Gesang,

Weil den Irrenden sie geheiliget ist und den Toten,

Selber aber besteht, ewig, in freiestem Geist.

Aber sie muß uns auch, daß in der zaudernden Weile,

Daß im Finstern für uns einiges Haltbare sei,

Uns die Vergessenheit und das Heiligtrunkene gönnen,

Gönnen das strömende Wort, das, wie die Liebenden, sei,

Schlummerlos, und vollern Pokal und kühneres Leben,

Heilig Gedächtnis auch, wachend zu bleiben bei Nacht.

3

Auch verbergen umsonst das Herz im Busen, umsonst nur

Halten den Mut noch wir, Meister und Knaben, denn wer

Möcht es hindern und wer möcht uns die Freude verbieten?

Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht,

Aufzubrechen. So komm! daß wir das Offene schauen,

Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist.

Fest bleibt Eins; es sei um Mittag oder es gehe

Bis in die Mitternacht, immer bestehet ein Maß,

Allen gemein, doch jeglichem auch ist eignes beschieden,

Dahin gehet und kommt jeder, wohin er es kann.

Drum! und spotten des Spotts mag gern frohlockender Wahnsinn,

Wenn er in heiliger Nacht plötzlich die Sänger ergreift.

Drum an den Isthmos komm! dorthin, wo das offene Meer rauscht

Am Parnaß und der Schnee delphische Felsen umglänzt,

Dort ins Land des Olymps, dort auf die Höhe Cithärons,

Unter die Fichten dort, unter die Trauben, von wo

Thebe drunten und Ismenos rauscht im Lande des Kadmos,

Dorther kommt und zurück deutet der kommende Gott.

4

Seliges Griechenland! du Haus der Himmlischen alle,

Also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehört?

Festlicher Saal! der Boden ist Meer! und Tische die Berge,

Wahrlich zu einzigem Brauche vor alters gebaut!

Aber die Thronen, wo? die Tempel, und wo die Gefäße,

Wo mit Nektar gefüllt, Göttern zu Lust der Gesang?

Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Sprüche?

Delphi schlummert und wo tönet das große Geschick?

Wo ist das schnelle? wo brichts, allgegenwärtigen Glücks voll,

Donnernd aus heiterer Luft über die Augen herein?

Vater Aether! so riefs und flog von Zunge zu Zunge

Tausendfach, es ertrug keiner das Leben allein;

Ausgeteilet erfreut solch Gut und getauschet, mit Fremden,

Wirds ein Jubel, es wächst schlafend des Wortes Gewalt:

Vater! heiter! und hallt, so weit es gehet, das uralt

Zeichen, von Eltern geerbt, treffend und schaffend hinab.

Denn so kehren die Himmlischen ein, tiefschütternd gelangt so

Aus den Schatten herab unter die Menschen ihr Tag.

5

Unempfunden kommen sie erst, es streben entgegen

Ihnen die Kinder, zu hell kommet, zu blendend das Glück,

Und es scheut sie der Mensch, kaum weiß zu sagen ein Halbgott,

Wer mit Namen sie sind, die mit den Gaben ihm nahn.

Aber der Mut von ihnen ist groß, es füllen das Herz ihm

Ihre Freuden und kaum weiß er zu brauchen das Gut,

Schafft, verschwendet und fast ward ihm Unheiliges heilig,

Das er mit segnender Hand törig und gütig berührt.

Möglichst dulden die Himmlischen dies; dann aber in Wahrheit

Kommen sie selbst und gewohnt werden die Menschen des Glücks

Und des Tags und zu schaun die Offenbaren, das Antlitz

Derer, welche, schon längst Eines und Alles genannt,

Tief die verschwiegene Brust mit freier Genüge gefüllet,

Und zuerst und allein alles Verlangen beglückt;

So ist der Mensch; wenn da ist das Gut, und es sorget mit Gaben

Selber ein Gott für ihn, kennet und sieht er es nicht.

Tragen muß er, zuvor; nun aber nennt er sein Liebstes,

Nun, nun müssen dafür Worte, wie Blumen, entstehn.

6

Und nun denkt er zu ehren in Ernst die seligen Götter,

Wirklich und wahrhaft muß alles verkünden ihr Lob.

Nichts darf schauen das Licht, was nicht den Hohen gefället,

Vor den Aether gebührt Müßigversuchendes nicht.

Drum in der Gegenwart der Himmlischen würdig zu stehen,

Richten in herrlichen Ordnungen Völker sich auf

Untereinander und baun die schönen Tempel und Städte

Fest und edel, sie gehn über Gestaden empor –

Aber wo sind sie? wo blühn die Bekannten, die Kronen des Festes?

Thebe welkt und Athen; rauschen die Waffen nicht mehr

In Olympia, nicht die goldnen Wagen des Kampfspiels,

Und bekränzen sich denn nimmer die Schiffe Korinths?

Warum schweigen auch sie, die alten heilgen Theater?

Warum freuet sich denn nicht der geweihete Tanz?

Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des Mannes ein Gott nicht,

Drückt den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen auf?

Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an

Und vollendet’ und schloß tröstend das himmlische Fest.

7

Aber Freund! wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter,

Aber über dem Haupt droben in anderer Welt.

Endlos wirken sie da und scheinens wenig zu achten,

Ob wir leben, so sehr schonen die Himmlischen uns.

Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen,

Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch.

Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsal

Hilft, wie Schlummer, und stark machet die Not und die Nacht,

Bis daß Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen,

Herzen an Kraft, wie sonst, ähnlich den Himmlischen sind.

Donnernd kommen sie drauf. Indessen dünket mir öfters

Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein,

So zu harren, und was zu tun indes und zu sagen,

Weiß ich nicht, und wozu Dichter in dürftiger Zeit.

Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester,

Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht.

8

Nämlich, als vor einiger Zeit, uns dünket sie lange,

Aufwärts stiegen sie all, welche das Leben beglückt,

Als der Vater gewandt sein Angesicht von den Menschen,

Und das Trauern mit Recht über der Erde begann,

Als erschienen zuletzt ein stiller Genius, himmlisch

Tröstend, welcher des Tags Ende verkündet’ und schwand,

Ließ zum Zeichen, daß einst er da gewesen und wieder

Käme, der himmlische Chor einige Gaben zurück,

Derer menschlich, wie sonst, wir uns zu freuen vermöchten,

Denn zur Freude, mit Geist, wurde das Größre zu groß

Unter den Menschen und noch, noch fehlen die Starken zu höchsten

Freuden, aber es lebt stille noch einiger Dank.

Brot ist der Erde Frucht, doch ists vom Lichte gesegnet,

Und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins.

Darum denken wir auch dabei der Himmlischen, die sonst

Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit,

Darum singen sie auch mit Ernst, die Sänger, den Weingott

Und nicht eitel erdacht tönet dem Alten das Lob.

9

Ja! sie sagen mit Recht, er söhne den Tag mit der Nacht aus,

Führe des Himmels Gestirn ewig hinunter, hinauf,

Allzeit froh, wie das Laub der immergrünenden Fichte,

Das er liebt, und der Kranz, den er von Efeu gewählt,

Weil er bleibet und selbst die Spur der entflohenen Götter

Götterlosen hinab unter das Finstere bringt.

Was der Alten Gesang von Kindern Gottes geweissagt,

Siehe! wir sind es, wir; Frucht von Hesperien ists!

Wunderbar und genau ists als an Menschen erfüllet,

Glaube, wer es geprüft! aber so vieles geschieht,

Keines wirket, denn wir sind herzlos, Schatten, bis unser

Vater Aether erkannt jeden und allen gehört.

Aber indessen kommt als Fackelschwinger des Höchsten

Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab.

Selige Weise sehns; ein Lächeln aus der gefangnen

Seele leuchtet, dem Licht tauet ihr Auge noch auf.

Sanfter träumet und schläft in Armen der Erde der Titan,

Selbst der neidische, selbst Cerberus trinket und schläft.

Quelle:

Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. 6 Bände, Band 2, Stuttgart 1953, S. 93-99.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20005104920

- Stuttgart

An Siegfried Schmid

1

Wieder ein Glück ist erlebt. Die gefährliche Dürre geneset,

Und die Schärfe des Lichts senget die Blüte nicht mehr.

Offen steht jetzt wieder ein Saal, und gesund ist der Garten,

Und von Regen erfrischt rauschet das glänzende Tal,

Hoch von Gewächsen, es schwellen die Bäch und alle gebundnen

Fittige wagen sich wieder ins Reich des Gesangs.

Voll ist die Luft von Fröhlichen jetzt und die Stadt und der Hain ist

Rings von zufriedenen Kindern des Himmels erfüllt.

Gerne begegnen sie sich, und irren untereinander,

Sorgenlos, und es scheint keines zu wenig, zu viel.

Denn so ordnet das Herz es an, und zu atmen die Anmut,

Sie, die geschickliche, schenkt ihnen ein göttlicher Geist.

Aber die Wanderer auch sind wohlgeleitet und haben

Kränze genug und Gesang, haben den heiligen Stab

Vollgeschmückt mit Trauben und Laub bei sich und der Fichte

Schatten; von Dorfe zu Dorf jauchzt es, von Tage zu Tag,

Und wie Wagen, bespannt mit freiem Wilde, so ziehn die

Berge voran und so träget und eilet der Pfad.

2

Aber meinest du nun, es haben die Tore vergebens

Aufgetan und den Weg freudig die Götter gemacht?

Und es schenken umsonst zu des Gastmahls Fülle die Guten

Nebst dem Weine noch auch Beeren und Honig und Obst?

Schenken das purpurne Licht zu Festgesängen und kühl und

Ruhig zu tieferem Freundesgespräche die Nacht?

Hält ein Ernsteres dich, so spars dem Winter und willst du

Freien, habe Geduld, Freier beglücket der Mai.

Jetzt ist Anderes not, jetzt komm und feire des Herbstes

Alte Sitte, noch jetzt blühet die Edle mit uns.

Eins nur gilt für den Tag, das Vaterland, und des Opfers

Festlicher Flamme wirft jeder sein Eigenes zu.

Darum kränzt der gemeinsame Gott umsäuselnd das Haar uns,

Und den eigenen Sinn schmelzet, wie Perlen, der Wein.

Dies bedeutet der Tisch, der geehrte, wenn, wie die Bienen,

Rund um den Eichbaum, wir sitzen und singen um ihn,

Dies der Pokale Klang, und darum zwinget die wilden

Seelen der streitenden Männer zusammen der Chor.

3

Aber damit uns nicht, gleich Allzuklugen, entfliehe

Diese neigende Zeit, komm ich entgegen sogleich,

Bis an die Grenze des Lands, wo mir den lieben Geburtsort

Und die Insel des Stroms blaues Gewässer umfließt.

Heilig ist mir der Ort, an beiden Ufern, der Fels auch,

Der mit Garten und Haus grün aus den Wellen sich hebt.

Dort begegnen wir uns; o gütiges Licht! wo zuerst mich

Deiner gefühlteren Strahlen mich einer betraf.

Dort begann und beginnt das liebe Leben von neuem;

Aber des Vaters Grab seh ich und weine dir schon?

Wein und halt und habe den Freund und höre das Wort, das

Einst mir in himmlischer Kunst Leiden der Liebe geheilt.

Andres erwacht! ich muß die Landesheroen ihm nennen,

Barbarossa! dich auch, gütiger Christoph, und dich,

Konradin! wie du fielst, so fallen Starke, der Efeu

Grünt am Fels und die Burg deckt das bacchantische Laub,

Doch Vergangenes ist, wie Künftiges, heilig den Sängern,

Und in Tagen des Herbsts sühnen die Schatten wir uns.

4

So der Gewaltgen gedenk und des herzerhebenden Schicksals,

Tatlos selber, und leicht, aber vom Aether doch auch

Angeschauet und fromm, wie die Alten, die göttlicherzognen

Freudigen Dichter ziehn freudig das Land wir hinauf.

Groß ist das Werden umher. Dort von den äußersten Bergen

Stammen der Jünglinge viel, steigen die Hügel herab.

Quellen rauschen von dort und hundert geschäftige Bäche,

Kommen bei Tag und Nacht nieder und bauen das Land.

Aber der Meister pflügt die Mitte des Landes, die Furchen

Ziehet der Neckarstrom, ziehet den Segen herab.

Und es kommen mit ihm Italiens Lüfte, die See schickt

Ihre Wolken, sie schickt prächtige Sonnen mit ihm.

Darum wächset uns auch fast über das Haupt die gewaltge

Fülle, denn hieher ward, hier in die Ebne das Gut

Reicher den Lieben gebracht, den Landesleuten, doch neidet

Keiner an Bergen dort ihnen die Gärten, den Wein

Oder das üppige Gras und das Korn und die glühenden Bäume,

Die am Wege gereiht über den Wanderern stehn.

5

Aber indes wir schaun und die mächtige Freude durchwandeln,

Fliehet der Weg und der Tag uns, wie den Trunkenen, hin.

Denn mit heiligem Laub umkränzt erhebet die Stadt schon,

Die gepriesene, dort leuchtend ihr priesterlich Haupt.

Herrlich steht sie und hält den Rebenstab und die Tanne

Hoch in die seligen purpurnen Wolken empor.

Sei uns hold! dem Gast und dem Sohn, o Fürstin der Heimat!

Glückliches Stuttgart, nimm freundlich den Fremdling mir auf!

Immer hast du Gesang mit Flöten und Saiten gebilligt,

Wie ich glaub, und des Lieds kindlich Geschwätz und der Mühn

Süße Vergessenheit bei gegenwärtigem Geiste,

Drum erfreuest du auch gerne den Sängern das Herz.

Aber ihr, ihr Größeren auch, ihr Frohen, die allzeit

Leben und walten, erkannt, oder gewaltiger auch,

Wenn ihr wirket und schafft in heiliger Nacht und allein herrscht

Und allmächtig empor ziehet ein ahnendes Volk,

Bis die Jünglinge sich der Väter droben erinnern,

Mündig und hell vor euch steht der besonnene Mensch –

6

Engel des Vaterlands! o ihr, vor denen das Auge,

Seis auch stark, und das Knie bricht dem vereinzelten Mann,

Daß er halten sich muß an die Freund und bitten die Teuern,

Daß sie tragen mit ihm all die beglückende Last,

Habt, o Gütige, Dank für den und alle die Andern,

Die mein Leben, mein Gut unter den Sterblichen sind.

Aber die Nacht kommt! laß uns eilen, zu feiern das Herbstfest

Heut noch! voll ist das Herz, aber das Leben ist kurz,

Und was uns der himmlische Tag zu sagen geboten,

Das zu nennen, mein Schmid! reichen wir beide nicht aus.

Treffliche bring ich dir und das Freudenfeuer wird hoch auf

Schlagen und heiliger soll sprechen das kühnere Wort.

Siehe! da ist es rein! und des Gottes freundliche Gaben,

Die wir teilen, sie sind zwischen den Liebenden nur.

Anderes nicht – o kommt! o macht es wahr! denn allein ja

Bin ich und niemand nimmt mir von der Stirne den Traum?

Kommt und reicht, ihr Lieben, die Hand! das möge genug sein,

Aber die größere Lust sparen dem Enkel wir auf.

Quelle:

Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. 6 Bände, Band 2, Stuttgart 1953, S. 89-93.

Permalink: http://www.zeno.org/nid/20005104912

- Erntezeit

Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet

Die Frucht und auf der Erde geprüfet, und ein Gesetz ist,

Daß alles hineingeht, Schlangen gleich,

Prophetisch, träumend auf

Den Hügeln des Himmels. Und vieles,

Wie auf den Schultern eine

Last von Scheitern, ist

Zu behalten. Aber bös sind

Die Pfade. Nämlich unrecht,

Wie Rosse, gehn die gefangenen

Element’ und alten

Gesetze der Erd. Und immer

Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht. Vieles aber ist

Zu behalten. Und not die Treue.

Vorwärts aber und rückwärts wollen wir

Nicht sehn. Uns wiegen lassen, wie

Auf schwankendem Kahne der See.

https://www.gedichte-lyrik-online.de/hoelderlin_friedrich-gedicht_839-erntezeit.html